私たちが日々過ごしている環境下において、快適な空間作りを目指す上で需要な指標となるのが「気温」と「湿度」です。

また、この「気温」と「湿度」以外で人にとって重要なのが「体感温度」です。

ここでは、「気温」と「湿度」を中心に、快適な空間を作るために注意すべき点をチェックしてゆきましょう!

快適な気温と湿度とは?

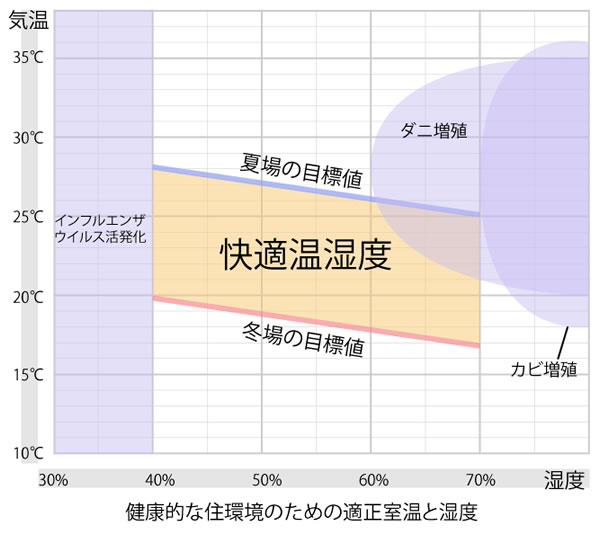

下の図は、一般的に人が室内において快適と感じる「気温」と「湿度」の関係を表したものです。

また、快適な温湿度域の上限と下限にあたるラインは、政府が定める各環境下における夏場と冬場のエアコン設定目標値となっています。

上の図からも分かるように、湿度が高くなりがちな夏場は湿度を70%以下に抑えつつ室温を25℃~28℃になるように設定、逆に空気が乾燥しがちな冬場は湿度が40%以上になるようにキープしつつ室温を17℃~20℃になるように設定することで、快適な空間を作ることができるとされています。

なお、人や住環境にとって害となるインフルエンザウイルスが活性化する温湿度帯やダニ、カビなどが繁殖しやすい温湿度帯は人が快適とする温湿度帯から外れているため、人が快適とする「気温」と「湿度」を意識することで、結果的に人が健康的に過ごすことができる環境作りにも貢献することになるのです。

人にとって有害なものは人が不快と感じる環境を好むんですね!

人それぞれの体感温度による調整

ここまでは一般的な「気温」と「湿度」の関係を見てきましたが、人には「体感温度」というものがあります。

「体感温度」とは、一般的に人が肌で感じる暑いとか寒いという感覚を数量的に表そうとしたもので、「気温」、「湿度」、「気流」、「放射熱」からなる環境条件と「代謝量」、「着衣量」からなる人体条件が作用すると言われています。

例えば、同じ室温の環境下において無風の状態よりも風の吹いている状態の方が体感温度は下がり、薄着の状態よりも衣服をたくさん着ている状態の方が体感温度は上がる、といった具合です。

それでは、「体感温度」に関する項目についてもう少し詳しく見てゆきましょう。

気温

「気温」とは、大気の温度を表す指標のことで、場所や時間帯によって大きく異なります。

一般的に「気温」が高いと「体感温度」は上がり、「気温」が低いと「体感温度」は下がります。

ちなみに、「気温」とよく混同される言葉として「温度」というのがありますが、「温度」は物質の熱いや冷たいを表す指標で、摂氏、華氏、絶対温度などで表されます。

湿度

「湿度」とは、空気の湿り具合を表す言葉で、空気中に含まれる水蒸気量の割合のことです。

「湿度」には、相対湿度と絶対湿度の2つの種類があり、天気予報などでよく耳にする「湿度」は相対湿度になります。

空気中に含むことができる水蒸気の最大量(飽和水蒸気量)は気温によって決まっていて、そのうちの何%を含んでいるかのかを示しているのが相対湿度になります。

ちなみに、湿度100%を超えると空気中にそれ以上水蒸気を含むことができなくなるため、結露が発生してしまいます。

湿度が高いと人は比較的暖かく感じ、逆に湿度が低い(空気が乾燥している)と寒く感じる傾向があるようです。

気流

「気流」とは、空気の流れのことで、「気流」が大きいほど「体感温度」を下げる効果があります。

昔から夏場に涼を取る道具としてうちわや扇子が使われていたことからも分かるように、「気流」は快適な環境を作るための大切な要素です。

ただし、一方で冬場などは窓やドアの隙間などから冷たい気流が流れ込んでくることで、不快さを感じるケースもあるため、場所や季節に応じて「気流」を上手く扱うことがとても重要となります。

放射熱

「放射熱」とは、周囲の物体から赤外線によって空間を伝わる熱のことで、室内では壁や床、天井などからも放射熱が発生しており、人の「体感温度」に影響を与えています。

身近なケースでは、冬場の床が冷たいと寒く感じるというのも、床からの放射熱によって「体感温度」が下がっているからです。

この「放射熱」も快適な環境を形成する上で大切な要素となるため、私たちが暮らす住宅では断熱材や床暖房での対策が取り入れられるようになってきました。

代謝量

「代謝量」とは、人が運動や作業などをすることによって発生するエネルギーのことで、「体感温度」に影響を与える温熱感覚の要素の一つです。

寒い冬場でも運動をして代謝が上がることで体が温かく感じるというのも、「代謝量」が「体感温度」に影響を与えている身近なケースですね。

着衣量

「着衣量」とは、人が着ている衣服の種類や量による断熱性や保温性を表す指標のことです。

私たちは日頃から、暑い日には薄着になり、寒い日には厚手の衣服を纏ったり重ね着をするなどして、この「着衣量」を調整しているので、「体感温度」を左右する要素の中でも最も身近な要素ともいえるでしょう。

実に様々な要素が関わり合って暑さや寒さを感じているんですね。

また、上記の条件以外にも健康状態や性別、年齢、生活環境による慣れなどによっても「体感温度」の感じ方は変わると言われ、同じ気温条件下でもこれらの各要素が重なり合うことにより人それぞれの「体感温度」が存在することになります。

よって、快適な空間環境を作る場合、最初に確認した温湿度表で示されていた快適温湿度帯を基本とし、そこから人それぞれの「体感温度」を加味して調節することで、その人にとってより快適な空間環境を作り出すことができると言えます。

また、気温の影響を受けやすい赤ちゃんやお年寄りのいるご家庭の場合は、冬の室温設定を少し高めの上限24℃までとするなど、家族構成によっても調整すると良いでしょう。

特に冬場の問題にもなっているヒートショックの影響を抑えるためにも、お年寄りのいるご家庭ではヒートショックの起こりやすいトイレや浴室の気温に注意したり、各部屋ごとの気温差を3~5度以内に抑えることも健康的な住環境を作る上では重要です。

快適と思う環境でも人それぞれの感じ方があるということですね。

快適環境とエネルギーの関係

人が快適と思える環境作りに「気温」、「湿度」、「体感温度」が重要なことは分りましたが、ここで問題となってくるのがエネルギーとの関係です。

快適な環境作りのためには24時間エアコンフル稼働で気温と湿度を最適に保てば良いとは思っていても、昨今のエネルギー問題における電気代の高騰などもあり、理想的な快適環境を追い求めた結果「莫大な電気代の請求が来てしまった!」となってはそれこそ大問題ですね!

いわゆる理想と現実問題です。

この理想と現実問題を解決するために大切になってくるのが、「気温」と「湿度」を意識(こまめにチェック)して、「体感温度」と「エネルギー消費」をコントロールするということです。

よく「暑い夏場は部屋をキンキンに冷やすのが好き!」という方がいらっしゃいますが、冷房で部屋をキンキンに冷やすとどうしても電気代がかかってしまいますよね。

ですから、ここは「部屋をキンキンに冷やす」という理想的な思考から「暑く感じない程度の室温にする」という現実的思考へシフトしてエネルギー消費を抑えることが大切です。

自分の「体感温度」で暑く感じない温度に調整しているので、おそらく不快には感じないはず。

エアコンの温度設定を1℃変えるだけで電気代は10%前後も変わると言われているので、やってみる価値ありですよね!

つまりは、快適さとエネルギー消費などでバランスの取れた最適な環境を作ることが大切になるのです。

自分にとってのバランスの取れた快適環境を作るために、まずは日々こまめに「気温」と「湿度」をチェックすることから始めてみませんか?

自分にとっての快適な気温や湿度が分かれば快適空間作りに役立ちますね!

便利な温湿度計付き時計がオススメ

こまめに「気温」と「湿度」をチェックするのに便利なのが温湿度計付きの時計です。

時計といえば、日々時間の確認のために見る機会が多いアイテムですよね。

時間の確認のついでにその時の「気温」と「湿度」を確認するようにすれば、「気温」、「湿度」のチェックがきっと意識付けできるはず!

しかも時計と温湿度計が一体になっているので、別に温湿度計を置くスペースを用意する必要もなくお部屋もスッキリ!

「気温」と「湿度」のチェックには温湿度計付き時計がオススメです!!

営業日カレンダー

営業日カレンダー